漆工芸の基本用語

漆工芸に関わる用語には産地特有の言い回しや職人の符丁のようなものもありまして、決定版といえる用語を選定することは困難です。ここでは比較的汎用性の高いものを選んでみました。

●荒味漆(あらみうるし) |

漆の木から採った原液のこと。空気中にさらしておくとクリーム色から次第に茶褐色になります。工 芸の材料としては精製したものを使いますが、原初的にはそのままで接着剤として利用されていたよ うです。 |

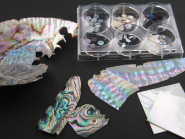

●青貝(あおがい) |

螺鈿などの技法の展開で、アワビの薄貝のことを青貝と呼びます。 |

●青金(あおきん) |

金と銀の合金で20%を超す銀が含有されているものです。青味を帯びた金色が魅力的なものです。 |

●青金粉(あおきんふん) |

青金を様々な細かさのヤスリなどで削り下ろして粉としたもの。 |

●沃懸地(いかけじ) |

金粉や銀粉を一面に蒔いて、その上を漆で固め、研ぎ出したもの。奥行き感のある光沢(こうたく) が得られ、金沃懸地は特に「金地」といいます。 |

●一閑張(いっかんばり) |

「一閑塗」と「張抜(はりぬき)」という二つの技法をまとめたいいかたです。 「一閑塗」は江戸時代 に飛来一閑(ひらいいっかん)が考え出した技法で、器の表面に和紙を貼って漆を塗り、和紙の持つ風 合いを生かしたものです。 「張抜」は木型などに和紙を糊や漆で貼り重ね、型から抜いて胎とするも ので、軽く、しかも変形しにくいものです。 |

●色漆・彩漆 (いろうるし) |

透漆(すきうるし)に色味の元になる顔料(絵の具)を混ぜたもの。朱漆(しゅうるし)、黄漆、緑漆な ど。原理的には多くの色漆を作ることができるが、漆との化学変化や、褪色などからかなり限定され ます。 |

●漆絵(うるしえ) |

色漆を用いて模様や絵を描いたもの。 |

●漆掻き(うるしかき) |

漆の木から漆液を掻き取ることをいいます。十数年育った木に切り疵(きず)をつけ、わずかにしみ 出る漆液を集めて回る大変な仕事です。  |

●漆漉し(うるしこし) ・馬・掻きベラ |

精製した漆でも微細な不純物が混ざっています。それを麻紙やよしのがみにはさみ、両端をねじり 上げて濾していきます。  |

●漆風呂(うるしふろ) |

塗り上がった器物を乾かすために入れる戸棚で、檜(ひのき)などで作り、内部を湿らせ、漆の乾燥 (乾固)に適切な温度25〜30℃、湿度を75〜80%に保ちます。   |

●漆刷毛(うるしばけ) |

漆を塗るために使われる刷毛。女性の髪の毛を用い、糊漆(漆に糊を混ぜる)で毛を板状に固め、 檜の板で四面を挟んだもの。鉛筆のように削りだして使います。  |

●上塗(うわぬり) |

漆器の塗りの手順は、下塗、中塗、そして仕上げの塗りとして上塗をします。上塗には、塗り立(花 塗、塗り放し)、呂色塗(ろいろぬり)、変り塗等があります。 |

●絵漆(えうるし) |

蒔絵(まきえ)の模様を描くときに使う大切な漆。生漆の水分を除き、十分に混ぜ合わせて(なやしと いう)弁柄(べんがら)を練り込んで作ります。 |

●置平目(おきひらめ) |

大きな平目粉(ヤスリ粉を平たくしたもの)は蒔き付けるのではなく、一粒ずつ置き、乾燥後に漆を塗 り、研ぎ出します。蒔絵(まきえ)の平目地の技法です。  |

●置目(おきめ) |

蒔絵の最初の工程で、薄美濃紙などに下図を描き、裏面に絵漆のごく細い線で文様をなぞり、器物 に転写します。 その上から消粉(けしふん)などを摺り付けて文様づけをします。 |

●加飾(かしょく) |

装飾技法全体を加飾といいますが、漆工芸の主な技法としては、漆絵、平文(ひょうもん)、螺鈿(ら でん)、沈金(ちんきん)、彫漆(ちょうしつ)、蒔絵(まきえ)などがあります。 |

●鎌倉彫(かまくらぼり) |

木地に模様を薄肉彫り、その上に黒、朱などの漆塗りをした木彫漆塗りの漆器をいいます。 |

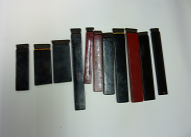

●変り塗(かわりぬり) |

太刀(たち)の鞘塗(さやぬり)として発展してきたもので、卵殻、貝、植物の葉や実、糸など実にさま ざまな材料を使った技法が開発されてきました。加賀藩に伝わる『百工比照』に詳しい技法の展開が 紹介されています。 |

●乾漆(かんしつ) |

麻布などを漆で貼り重ねて作る布製の素地(きじ)をいう。技法は古く、素地のほかに仏像などにも 応用されました。 丈夫で軽く、原型を作ることができれば、どのような大きさや形でも作ることができ る理想的な工作法です。 |

●生漆(きうるし) |

荒味漆(あらみうるし)からゴミなどを濾過(ろか)して取り除いたもの。このうち質の良いものは、美術 工芸品の蒔絵(まきえ)用、艶(つや)上げ用などに使われ、質の少し落ちるものは、防腐用、防錆(ぼ うせい)用、接着剤などに使われます。 |

●素地・木地(きじ) |

漆漆器はいろいろな材料を使って作られますが、その胎を素地といいます。木で作られる胎を(木 胎)といい、漆器素地の約8割を占めています。竹は籃胎(らんたい)、布は乾漆(かんしつ)、紙は紙 胎(したい)、皮は漆皮(しっぴ)、土は陶胎(とうたい)、金属は金胎(きんたい)、プラスチックでも作ら れます。それぞれ特別な技法が発達し、特徴を持っています。 |

●木地呂漆(きじろうるし) |

生漆を均質にならし、水分を飛ばした大変透明感の高い漆。 |

●きゅう漆(きゅうしつ) |

刷毛などで漆を塗ること全般を言います。下地塗りから上塗りまでの工程が含まれています。 |

●刑部平目(ぎょうぶひらめ) |

蒔絵粉製作の工程でヤスリ粉のままでつぶしたもので、周辺がギザギザしたバリ感を持った独特な 粉。 |

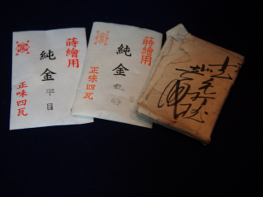

●金箔(きんぱく) |

箔(はく)とは、金属を薄く延ばした薄片のことをいいます。作り方は金箔の場合、金の薄い板を小さ く切って特殊な和紙にはさみ、木槌で打ち延ばして作られます。とくに金は美しく、光沢に富み科学的 に安定しているので建築物や美術工芸品に広く使われてきました。 |

●金粉(きんぷん) |

金の塊を様々なヤスリで削り出し、異なる細かさの粉を作ります。これをヤスリ粉と呼びます。この粉 を丸めたものが丸粉です。それをさらにつぶしたものを平目粉と呼びます。さらに平目粉を反り伸ばし たものを梨地粉と呼びます。それぞれ細かい順に1号粉から12号粉ぐらいがあります。  |

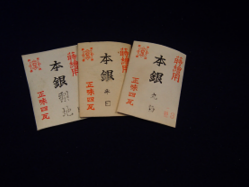

●銀粉(ぎんぷん) |

銀の塊を様々なヤスリで削り出し、異なる細かさの粉を作ります。これをヤスリ粉と呼びます。この粉 を丸めたものが丸粉です。それをさらにつぶしたものを平目粉と呼びます。さらに平目粉を反り伸ばし たものを梨地粉と呼びます。それぞれ細かい順に1号粉から12号粉ぐらいがあります。  |

●蒟醤(きんま) |

漆タイやミャンマー(ビルマ)で生産される漆器の技法で、籃胎または木地の漆面に刀(剣)で緻密な 図形的文様を線彫りし、色漆を埋めて研ぎだしたものです。 |

●梔子(くちなし) |

果実は熟すると紅黄色となり、これから抽出した染料は古くから、布や木を染め上げるのに使われ ていました。  |

●黒漆(くろうるし) |

生漆を用途に応じて加工精製することを製漆(せいしつ)といいます。生漆を攪拌し質を均一にし(な やしという)、次に太陽熱、炭火などを利用して水分を取り除く(くろめという)作業で、透漆(すきうる し)・木地呂漆(きじろうるし)といわれるものが作られます。黒漆は昔油煙や松煙を混ぜて作り出して いましたが、現在では酸化作用に着目して、透漆に鉄粉を加えて作られています。 |

●消粉(けしふん) |

金や銀の箔を細かく掏ったもので泥とも呼ばれます。細かく薄い光沢面が得られるので商業的な工 芸品に用いられることが多いのです。 |

●毛房(けぼう) |

毛先を平らにならしたふんわりとした状態の筆です。粉筒で蒔き付けた金粉などをこの刷毛でしっか りと漆の塗面に集めたり、ぼかしたりします。  |

●犬牙(けんが) |

犬の犬歯を使って細かい蒔絵の最終の磨きに用います。 |

●高台寺蒔絵 (こうだいじまきえ) |

京都東山の高台寺霊屋(れいおく)の蒔絵で、同様式の調度品などもいいます。金平蒔絵(ひらまき え)に絵梨子地(えなしじ)、針描(はりがき)を交えた技法で表わされています。 |

●盛り辺漆(さかりべうるし) |

7月から9月初旬に得られた漆で、透明度の高い強い漆といえます。 |

●雌黄(しおう) |

黄色の顔料ですが、植物由来のものと鉱物由来のものがあります。鉱物由来のものは毒性が指摘 されています。黄色い顔料ですから図案の下書きなどで金蒔絵のイメージを作ったり、黄色の色漆を 作る時などに用いられます。 |

●下地(したじ) |

漆塗りの基礎となる素地を整え、丈夫にするための工程。 蒔地(まきじ)、本地、本堅地(ほんかたじ)などがあり、地の粉,砥の粉、炭粉、柿渋(かきしぶ)など の材料が使われます。 |

●漆皮(しっぴ) |

鹿、牛など動物の皮を水につけて柔らかくし、木型にはめて乾燥させ成型した素地。軽く、丈夫で、 比較的自由な形を作ることができます。 |

●蘇芳(すおう) |

インドやマレーに産する小高木。莢(さや)や心材を煎じて大切な赤色染料とします。木質材料に筆 や刷毛で塗布して、濃淡を演出することができます。  |

●透漆(すきうるし) |

金木地呂漆と同じですが、より広義な言い回しです。 |

●炭粉(すみこ) |

炭の端を丁寧に乳鉢などで細かく整えたもの。 |

●赤漆(せきしつ) |

蘇芳で赤色に染めた後、生漆を塗布する技法です。正倉院の赤漆文欟木御厨子(せきしつぶんか んぼくおんずし。欟木は欅のこと)が美しい状態で保存されています。 |

●存星(ぞんせい) |

漆面に色漆で文様を描き、あとから輪郭をくくるように沈金の線彫りを加えたものです。 高松を中心 にした香川漆器に受け継がれています。 |

●鯛牙(たいが) |

真鯛の過熱していない状態の牙に柄をつけて、細かい蒔絵部分の最後の磨きに使います。 |

●高蒔絵(たかまきえ) |

蒔絵技法の一つ。炭粉(すみこ)などで文様をレリーフ状に盛り上げてから平蒔絵をする技法です。 |

●溜刷毛(だみばけ) |

幅の広い平塗りの刷毛で、漆刷毛よりも柔らかくて、繊細に、薄く塗ることができます。漆刷毛は人 毛であるが溜刷毛は小動物の毛が用いられます。経師屋とか染色の人も高級な広義の溜刷毛を使 っています。最近では化学繊維で精度が高いものが作られ始めました。  |

●彫漆(ちょうしつ) |

素地の表面に漆を塗り重ねて厚い層を作り、文様を彫刻する技法。朱漆を用いた堆朱(ついしゅ)、 黒漆を用いた堆黒(ついこく)、黄漆を用いた堆黄(ついおう)などがあります。 |

●沈金(ちんきん) |

漆塗り面に刀で文様を線彫りし、漆を摺り込み金箔や金粉を押し込んだもの。鋭く繊細な線が美しい 技法です。 |

●堆錦(ついきん) |

沖縄県独特の技法。多量の顔料を混ぜて作られた各色の色漆を、薄く、平らに伸ばし、文様に切 り、漆面に貼り付ける技法です。 |

●鹿の粉(つのこ) |

鹿などの角を坩堝に入れて焼成、精製した磨き粉のこと。漆塗りの面を磨いて光沢を出すのに用い られます。 |

●砥石(といし) |

下地段階では表面に凹凸ができますが、これを平滑にするために用いられます。各段階で細かさの 異なる砥石が使いわけられています。  |

●研ぎ炭(とぎずみ)・木炭 |

漆の塗面をより平滑にするために用います。全体的に朴炭、桐炭を用いますが、蒔絵部分などの金 属光沢のためには椿炭などが用いられます。  |

●研出蒔絵(とぎだしまきえ) |

蒔絵の技法としては非常に古いもの。文様を描き、粗い蒔絵粉を蒔き付け、漆を塗り、乾燥後木炭 で平らに研ぎ出し、全体を磨き上げたものです。 |

●梨子地(なしじ) |

漆面に梨子地粉を蒔いてから、梨子地漆(透明度の高い漆に、雌黄(しおう)などで黄色味をつけた 漆)を塗ったもの。「絵梨子地」は、平蒔絵の文様中に行われるもので、華やかさを持つものです。 |

●塗師屋包丁 (ぬしやぼうちょう) |

漆塗りの職人が多目的に使う刃物。主として箆木(へらぎ)を製作し、その腰を微妙な硬さに作り分 けたり、布貼り、紙貼りの辺部を整えたりするときに使います。塗師の象徴的な道具です。  |

●布(ぬの) |

乾漆や木胎などの補強に使われることが多いのです。純粋な麻、綿が使われます。また布目を美し く表現するために後半の工程で用いられることもあります。  |

●箔絵(はくえ) |

漆で文様を描き,乾き加減を見て、金、銀などの箔を貼り、乾燥後拭って文様部分だけに箔を残す 技法です。 |

●初辺漆(はつべうるし) |

6月から7月中旬に得られた漆。艶上げなどに使われます。 |

●花塗(はなぬり) |

上塗りの技法の一つ。精製された漆、透漆は、油を加えない無油漆と、加えた有油漆に分けられま す。花塗は油分を加えた漆を塗るもので、独特の光沢を持ちます。 |

●平文(ひょうもん) |

金、銀、鉛などの薄板を文様に切り、漆面に貼り、漆塗りの後、研ぎ出たもの。力強い表現ができま す。 |

●平蒔絵(ひらまきえ) |

基本的な蒔絵技法。漆面に絵漆で文様を描き、細かい金銀粉を蒔き付け、摺漆(生漆を薄塗してか ら拭き取る)をして固め、磨きあげたものです。 |

●平目粉(ひらめふん) |

金、銀の丸粉をつぶして得られる特別な粉で、細かいものはで蒔き付けますが、大きいものは一つ 一つ置いていきます(置平目)。  |

●筆(ふで) |

蒔絵筆のなかに線描筆と塗り筆があります。線描き筆のなかでも、高価で特殊な根朱筆(ねじふで) は長い穂先を持ち細い線が描け、弾力があり、含みが多く、良く人の生体の振動を遮断してくれま す。これにはネズミの毛が用いられています。  |

●粉筒(ふんづつ) |

金、銀などの粉を蒔き付けるための筒で、竹、葦などが使われています。切っ先は斜めに切り落と し,網目に大小をつけて、多くの粉筒が使い分けられます。  |

●弁柄(べんがら) |

酸化鉄から作られる赤色顔料で、蒔絵の線描きや地塗りに用いられる。 |

●箆(ヘラ) |

主として下地作りに用いられます。檜、楓、槇などの弾力のある木が各産地で工夫されて使われて います。多くの場合は職人の自作で、好みの大きさ、粘りなどが調整されています。   |

●蒔絵(まきえ) |

漆器加飾法の一つ。漆で文様を描き、蒔絵粉を蒔き、固着させて磨く技法です。 金、銀、青金(金 と銀の合金)などを鑢(やすり)でおろし、丸粉、平目粉、梨子地粉などに作り分けられ、さらに粗いも のから細かいものまで十数段階に分けられます。技法上から、研出蒔絵(とぎだしまきえ)、高蒔絵、 平蒔絵に大別することができます。 |

●密陀絵(みつだえ) |

荏油(えのあぶら)、桐油などに顔料を混ぜて描く一種の油絵。漆よりも発色が自由で、鮮やかな色 が得られるため、色漆の代用として用いられました。 |

●木胎(もくたい) |

木で作られる漆器の素地。加工技術として刳物(くりもの)、挽物(ひきもの)、曲物(まげもの)、指物 (さしもの)などがあります。 刳物・・・木の塊(かたまり)から、手斧(ておの、チョーナ)、丸ノミ、ナタなどを使って刳る(彫る)技 法。 椀、鉢、盆など。 曲物・・・檜などの針葉樹の薄板を曲げて円形の側板を作り、 底板をはめたもの。 弁当箱、盆など。 指物・・・木材を板材とし、指金(さしがね)で寸法割をし、指し合わせて組み立てる技術。 机、棚、 膳、箱など。 |

●螺鈿(らでん) |

夜光貝(やこうがい)、アワビ貝、蝶貝などの光沢の良いところを、板状に加工し、文様の形に整え、 漆器や木地に埋め込んで飾る技法。 アワビの薄貝を使用したものは「青貝」といわれる。 |

●籃胎(らんたい) |

竹を使って作られる素地を籃胎といいます。これは竹籠(たけかご)に漆地の粉(漆に地の粉を混ぜ る)で目止めをし、漆塗りするものです。軽く、丈夫で容器として理想的です。 |

●呂色塗(ろいろぬり) |

油分を含まない漆で上塗し、乾燥後、木炭などで表面を研ぎ付け、磨いて艶を上げたものです。清 潔感のあるしまった肌合いで、鏡のような光沢を持つようになります。 |

●和紙(わし) |

漆工芸のいろいろな場面で用いられます。漆を濾すための用いられる漉し紙は吉野紙や、柿渋を回 した紙などが用いられてきました。また乾漆や一閑張に使われるものは典具帖(てんぐじょう)、西の 内、美濃紙などです。  |